기록

역대 병원장과 함께 충남대학교병원 43년의 역사를 돌아봅니다. | 글 박지선 | 사진 심민보, 홍보팀 제공

국립대학교병원으로서의

기준을 만들다

충남대학교병원을 찾은 손기섭 前 원장

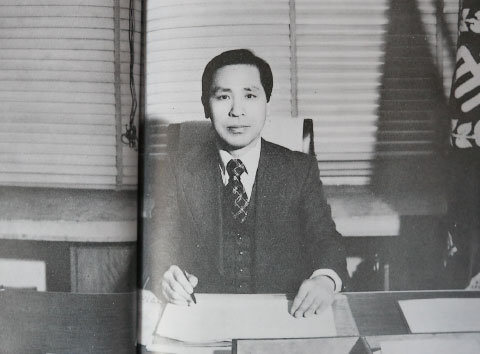

중절모를 쓴 노신사가 충남대학교병원 홍보팀 문을 열고 들어선다. 시계는 약속시간 정각을 가리킨다. 43년이 지나도 매사 분명한 건 그대로다. 충남대학교병원에서 이례적으로 두 번의 병원장(2, 4대)과 두 번의 의과대학장(8, 9대)을 지내면서 말 그대로 지금의 병원이 있기까지 토대를 만든 장본인, 손기섭 전(前) 원장(1928~)이다.

50~60쪽 정도 될법한 빛바랜 책 한 권이 손기섭 원장의 손에 들려 있었다. 손기섭 원장은 자리에 앉자마자 책자를 펼쳐 보인다. 본인도 딱 한 권밖에는 소장한 게 없다는 <停年退任紀念行蹟集(정년퇴임기념행적집)>(1993)이었다. 책자는 손기섭 원장이 충남대학교병원에서 몸담았던 30여 년을 말해주는 사진과 자료들로 채워져 있었다.

가족들과 함께 찍은 사진, 작고한 박목월 시인과 김동리 작가가 직접 써서 선물했다는 붓글씨, 시인이기도(1974년 ‘한국문학’으로 등단) 한 손기섭 원장의 자작시 두 편…. 소소한 듯 인상적인 기록들이 지나가자 세월의 흐름을 알려주는 흑백사진 몇 장이 눈에 띈다.

충남대학교 의과대학 부속병원(1970)

외과 총회진(1990)

그중 한 장이 1972년 7월 1일 ‘충남대학교 의과대학부속병원’이 개원(대전 대흥동 220번지)할 당시 사용했던 건물인 충남도립의료원의 전경 사진이었다. 손기섭 원장은 그해 9월 제 2대 원장으로 취임했다.

“초대 병원장이셨던 윤봉헌 박사님이 정년퇴임을 하시고 내가 2대 원장직을 물려 받았지.”

손기섭 원장이 사진을 물끄러미 바라보며 옛 기억을 하나씩 되살린다. 부속병원은 500병상에 15개과로 운영을 시작했다. 의료장비도, 의료진도, 의료 서비스도 제대로 갖춰진 것이 없던 시절이었다. 현재 1,355 병상에 31개 진료과(분과 포함) 규모와 비교해보면 40여년 만에 수치상으로도 2~3배 정도 성장했다.

“의과대학 인력이 부족하니까 서울에서 의료진을 많이 모시고 왔어. 나도 서울대병원, 세브란스병원에서 인턴과 레지던트 과정을 마치고 충남대학교병원으로 왔으니까.” 부족한 게 어디 의료진뿐 이었을까.

“초창기에 엄청 궁색했지. 에어콘이 없으니까 얼음주머니를 목에 달고 수술을 하는데, 하다보면 얼음이 녹아서 수술복이 전부 축축해지고 그랬어.” 많지 않은 병실도 서로 멀리 떨어져 있어서 과회진을 하면 열 댓 명의 의사가 가운을 펄럭거리며 의료원 건물 안팎을 활보했던 것도 그때나 볼 수 있는 광경이다.

WHO 주최 亞太지역 의대학장 회의

(1983, 필리핀 마닐라)

2대 원장 재임 시절

신장이식수술(1993. 8. 7)

척박한 의료 환경 속에서도 국립대학교병원으로서의 기틀을 잡기 위해 손기섭 원장이 가장 애를 썼던 부분은 의료수준을 일류로 끌어올리는 것이었다. 대전·충남 지역에서는 선례가 없었던 일반외과 수술이 초창기부터 활발하게 이뤄졌고, 레지던트 훈련 과정은 그 어떤 병원보다 엄격했다. 손기섭 원장이 온다고 하면 의사와 간호사들이 ‘벌벌 떤다’고 할 정도였다니 조금은 상상이 될까.

“수술실에서 지켜야 할 수칙이나 의료절차를 새로 만들어나가야 했으니까 엄한 교육을 하는 게 당연했지. 병원은 특히나 실수가 용납되지 않는 곳이잖아. 분명히 갖춰야할 격식이 있지.”

이런 노력은 환자들의 입을 통해 되돌아 왔다. 속된 말로 “죽으러 왔다가 살아나가니까 다시 목숨을 얻은 것 같다”는 것이었다. 손기섭 원장을 비롯한 초창기 의료진들의 하나같은 생각, ‘여기서 수술할 수 있어야 다른 병원으로 가지 않는다’는 것이 점점 실현되기 시작했다.

특히 손기섭 원장의 섬세한 수술 실력은 원장 재임시절 이후에도 유명세를 탔다. 1986년 1월 지방에서는 첫 번째로 콩팥이식에 성공했고, 1992년에는 충남대학교병원 최초로 복강경 담낭절제술을 해냈다. 당시 콩팥이식 수술을 비롯해서 일반외과 수술 수준의 향상은 수도권의 의료수준을 거의 따라잡은 것으로 평가받고 있다. 한편 손기섭 원장은 지난해 6번째 시집을 출간했을 정도로 현재는 시인으로서의 왕성한 활동을 이어가고 있다.